a rue Baudrairie, à Rennes, porte le nom de l’ancienne corporation des artisans du cuir. Depuis mon enfance, j’y suis passé des centaines de fois, mais en ce premier jour de décembre, c’est sa dénomination qui m’intrigue, à moins qu’on ne l’ait changée récemment, chose impossible. Il y a là, en tous cas, une vitrine des plus banales, et j’ai à peine remarqué, dans mon allure distraite, les divers éléments qui y sont exposés que la rage intérieure reprend le dessus dans mon esprit. Fugaces, les idées néanmoins vont vite : quel décorateur complètement fou a pu choisir d’exhiber, derrière la vitre, cet immense livre, ouvert mais inutile puisque les pages en sont entièrement blanches ? Je me dis qu’il doit y avoir là-dedans une raison qui m’échappe, et que c’est moi qui l’ai perdue, la raison, plus que le décorateur dont le rôle est, après tout, d’attirer le chaland ? Vaguement intrigué, je reviens sur mes pas et me rends compte que ce magasin est le siège de l’association Valentin Haüy, consacré aux fournitures pour aveugles : ce que j’avais pris pour un livre muet, d’un mètre d’envergure pages déployées, était en fait un des premiers incunables, imprimé vers 1820, en braille. Il était donc muet, et ne voulait rien dire, mais pour moi seulement, trop pressé par mes habitudes de lecteur, ayant pris pour folie déraisonnable ou délire esthétique ce que je n’avais pas saisi de prime abord. L’Autre nous apparaît si vite l’Étranger et, chez les Grecs déjà, le « barbare » désignait celui qui ne savait dire que « ba-ba » selon les oreilles d’un Athénien, baragouiner en quelque sorte, pour un bourgeois des villes face à un paysan breton, tout juste capable de demander, d’après le premier, « bara et gwin », du pain et du vin.

[…]

- Octavia

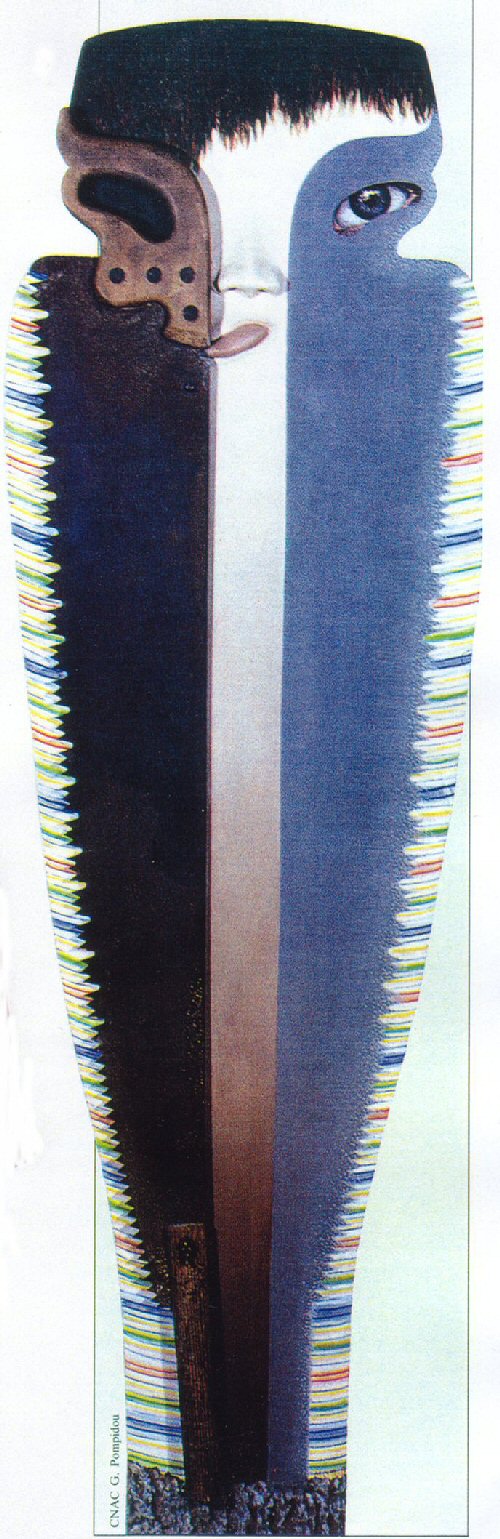

- Meret Oppenheim

Je n’aurai aucune peine à admettre face à mes amis, les penseurs subversifs, que « l’homme est un balai » (Swift), ou face aux tenants de la raison raisonnante que le langage n’est qu’un outil. Pour éviter toute envolée lyrique, propre à jeter des paillettes superflues, je choisirai un objet humble parmi les humbles, disons une scie égoïne. Son utilisation fonctionnelle est bien connue (couper des branches, scier du bois…), mais un esprit rêveur peut encore très bien, à temps perdu, transformer son égoïne en instrument à produire des sons, plus ou moins harmonieux, et c’est le début des arts et de la musique. Si par malheur, usée par les ans et l’usage, elle est réduite à l’état de ruine, que la lame rouillée a disparu et qu’il n’en subsiste qu’une vieille poignée de bois, on pourra en faire, comme Méret Oppenheim, la tête d’un totem archaïque, et c’est le début de la sculpture ; en l’ornant de fibres et de pigments de couleur, elle deviendra vite la figure d’une jeune fille, tirant la langue à tout le sérieux monde, et c’est le début de la peinture.

[…]

Un soir que nous étions à quatre en train de dîner et de parler de choses et d’autres, le fils de la maison (7 ans) avait repoussé son assiette pour faire des dessins, tout en prêtant à nos propos une oreille fort distraite. Un des termes néanmoins dut le frapper par sa sonorité étrange puisqu’il l’intégra, comme dans une bulle de « comics », à son griffonnage du moment : « Et voilà, dit-il fier de lui en nous tendant sa feuille, le cheval leva la patte et dit : TITULAIRE ! ». Le mot, il faut croire, lui avait plu, même s’il n’en connaissait évidemment pas la signification, et je me dis que nous ne sommes pas loin, ici, des divagations sur le retour obsédant de « la Pénultième » chez Mallarmé ou des déambulations lexicales de Jean- Pierre Brisset. (Trente ans plus tard, j’ai tenté, dans un collage, de retrouver l’esprit de ce jeu d’enfant et d’en réaliser, à ma façon, un équivalent plastique ; mais dans la fraîcheur du geste, l’original était bien supérieur.)

Où en sommes-nous avec les mots qu’on nous a appris, et que nous avons appris à utiliser, quitte à faire parfois du dialogue à deux un double monologue, chacun étant lancé sur un rail différent ? Nul n’en sait rien, mais c’est bien inutilement faire mine de trancher le débat, en se servant du langage pour mieux le dénoncer, que de l’entraîner sur des voies sans issue comme le fit Roland Barthes de sa chaire du Collège de France en affirmant sans rire que « la langue, en tant que performance de tout langage, n’est ni réactionnaire, ni progressiste : elle est tout simplement fasciste ». Seuls des pantins sur strapontins bien rembourrés pouvaient être ébahis devant une vue aussi affligeante, qu’un seul vers de Nerval aurait suffit à reléguer au rang des catégories caduques. Mais il ne faut pas se leurrer et voir de force tout en rose. Sans parler des malheurs de l’âge, le langage, même le mieux maîtrisé, connaît des faiblesses, rencontre des embûches et il lui arrive encore parfois de dérailler. Freud proposait de comparer les états pathologiques de la vie à la façon dont se brise un verre de cristal « non pas n’importe comment, mais suivant ses lignes de clivage, en morceaux dont la délimitation, quoique invisible, était déterminée auparavant par la structure même du cristal ». Basée sur l’analyse de ses patients et la sienne propre, cette remarque sur les soubassements du psychisme humain avait d’abord le mérite de couper l’herbe sous le pied à ceux qui veulent voir partout l’œuvre de la providence ou disputent doctement, sans rien engager d’eux-mêmes dans la résolution du problème, des rapports entre la folie et le génie. La folie n’a jamais créé le génie, et ce n’est pas d’avoir « traversé l’Achéron » que Nerval a pu atteindre le domaine magique et mystérieux des « chimères » mais, comme il le dit, de l’avoir « traversé vainqueur », fût-ce au prix des douloureuses expériences relatées dans Aurélia.

À l’inverse, je trouve donc tout à fait pertinente la question que se pose le premier béotien venu devant les œuvres d’artistes qui le déconcertent (Rosa, Magritte, Goya, Chirico, Tanguy…) : « Mais où vont-ils chercher tout ça ? » Le plus souvent, et en toute naïveté, ce n’est pas la technique de ces peintres qui l’intéresse, mais l’origine des images qu’ils lui proposent. S’il se pose la question, c’est que le béotien que j’évoque (et qui peut être menuisier, garçon de café, marin-pêcheur ou moi-même…) a en lui, par l’expérience permanente d’une vie mutilée […], au moins le début de la réponse. Le réel auquel le soumettent l’existence quotidienne, le travail, les soucis ; la morale, ce réel n’est pas tout le possible, et beaucoup trop de dimensions lui manquent pour qu’on accepte de s’y résigner de gaieté de cœur : la dimension critique et le recul qui font les révoltés ; l’humour, le rêve, la dérive, qui font les poètes. J’ai connu un vieil ébéniste qui avait travaillé toute sa vie à faire les meubles qu’on lui commandait, travail bien fait puisqu’il avait été choisi par ses collègues comme « meilleur ouvrier de France » en son domaine. Maintenant à la retraite, il n’avait pas rangé ses outils, et la beauté du bois, de toutes les essences de bois, l’inspirait encore. « Pendant des années, me confia-t-il souvent, pour fabriquer mes meubles, il a fallu que je me méfie des nœuds du bois. Aujourd’hui, je me rattrape… » Et il s’était mis, en jouant des seuls nœuds du bois, à monter, pour lui-même, des meubles ahuris, et des totems sans but qui, une fois plantés à la verticale, se trouvaient bien trop hauts pour tenir dans son atelier. Qu’importe que le toit fût trop bas de plafond ! Il suffisait de le percer pour que le mât nouveau, d’abord conçu à même le sol, tienne debout et bien droit. Les voisins de mon vieil excentrique briochin ne pouvaient s’empêcher de le prendre, on pense bien, pour un peu « fêlé », mais il persistait à mener son œuvre tout seul, loin des railleries, comme une manifestation de la beauté qu’il poursuivait, et comme une revanche à prendre sur les contraintes de son existence d’ouvrier bridé dans ses aspirations par le souci économique (« Il fallait bien vivre… Je me rattrape… ») Dans la simplicité de l’énoncé, c’était là retrouver la leçon première de la poésie qui est d’abord de mesurer « l’étendue des pouvoirs perdus » pour qu’ensuite chacun, avec ses moyens propres, puisse en reconquérir au moins une partie.

[…]

À moins de déperdition immédiate et volontaire de tout sens, le langage est unique, à l’image du diablotin sotré d’Épinal qui, selon la tradition locale, « emmêle tout ce qui peut être emmêlé : la crinière des chevaux, le fil du tisserand et les cheveux des filles ». Si le rêve a pu être donné comme une seconde vie, l’imaginaire est une des dimensions du réel, qui trouve à se réaliser par le langage et dans les faits, comme le montre cette photographie « bon enfant » de jeunes Africains que l’absence de jouets tout prêts, décuplée du désir d’en avoir, a poussés à les réaliser eux-mêmes avec des tiges de mil qu’ils avaient sous la main. Singulière revanche, là encore, de l’imagination et du jeu sur la misère ambiante. Mais cette tentation, au départ hasardeuse, cette tentative d’embellir le monde, n’a pas d’âge ni de frontière, puisqu’elle est le fondement même de l’activité poétique de l’esprit. Lointaine et si proche de mon groupe de petits Africains, on la rencontre dans les « Litanies du Verbe » écrites par Saint-Pol Roux, peu avant sa mort, et retrouvées dans « La Besace du Solitaire ». (« Mots qui se courent après - Mots des cadavres entre les planches - Mots des clamants déclamant dans le désert les gloires et les catastrophes - Mots qui ne sont pas nés encore - Mots qui ne sont pas encore défunts… »)

- Carte postale d’Afrique

- communiquée par J.-P. Guillon

À côté de cette magnificence, glanée près du manoir du Roi-Lyre ou d’un village malien (peu importe), la poésie moderne telle qu’elle se débite en revues ou en livrets paraît bien terne et manque singulièrement de vie, de sang et de sève. Tout espoir n’est pas perdu cependant, et en ce qui me concerne, je la retrouve ailleurs, à l’état pur […], et même dans certains propos décousus, saisis au vol, de l’extérieur, parmi les marasmes de la vie quotidienne. On feint, le plus souvent, de ne pas y prendre garde, et de passer à autre chose, mais j’aime à les surprendre, quand ils me surprennent justement ; à mon insu, assuré grâce à eux que d’autres têtes pensent, que d’autres hommes parlent à côté de moi.

En haut du boulevard Rochechouart, je vois un beau matin un employé de restaurant qui inscrit sur la vitrine, à la peinture blanche, le menu du midi. Un passant (une de ses connaissances, sans doute) lui tape alors sur l’épaule et lui lance un bout-rimé magistral : « Au boulot Picasso ? » et, tout sourire, continue son chemin. Je dois être réceptif ce jour-là, car dans un café proche, je note la discussion suivante : « Tu as rangé le balai au cagibi ? demande le patron à son serveur. - Tu parles, lui répond celui-ci, d’un air malicieux et s’avisant qu’un des rares clients lit L’Humanité, pas au cagibi mais au K.G.B ! »

Plus que dans la peau d’un collecteur de « brèves de comptoir » , je me retrouve ainsi, à quelques minutes et à quelques mètres d’intervalle, dans une situation que je connais bien : celle de l’individu qui poursuit, en plein jour, son rêve de la nuit. (Le moindre incident suffit d’ailleurs à le réveiller !) Comme dans un collage, mais il s’agit alors d’un collage fait sur le vif, une fois choisi le fond ou le décor, il ne reste plus qu’à y assembler, pour faire un tout, des éléments d’univers disparates, en l’occurrence un moi taciturne, passant par là par hasard, et divers protagonistes qui lui paraissent, d’après son humeur, venus d’un autre monde, s’apostrophant de côté sur le mode enjoué. Mais ces trouvailles verbales, sorties et rangées à la vitesse du colt dans le gun-fight final d’un western, ramènent mon rêveur distrait pour lui apporter la preuve que les implications pratiques attribuées au langage sont loin d’être suffisantes et qu’en somme « il a été donné à l’homme pour qu’il en fasse un usage surréaliste ».