- Martin Stejskal - {l’évolution du surréalisme en Tchécoslovaquie}

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que nous avons décidé de répondre à l’invitation qui nous a été faite de venir vous parler des différents aspects du surréalisme aujourd’hui.

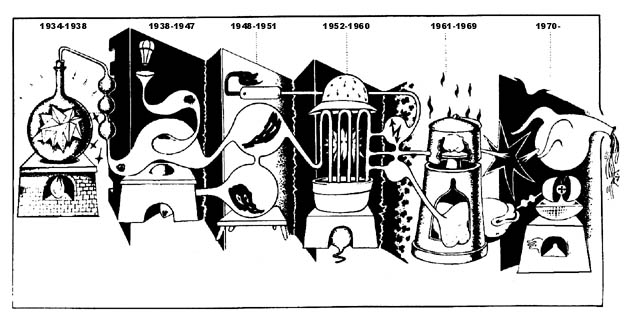

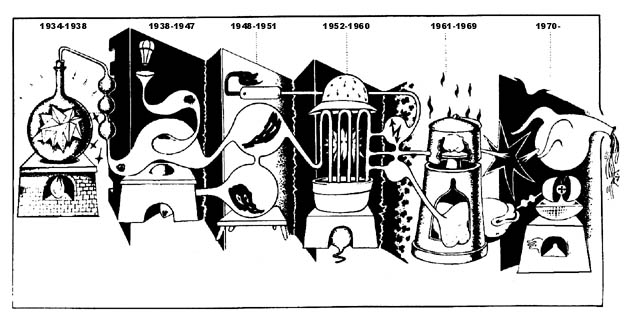

Prague, « Capitale magique de la vieille Europe », ainsi que l’avait désigné André Breton, tient en effet une place toute particulière dans l’imaginaire des surréalistes français. De même, les relations qui s’établirent entre le Groupe des Surréalistes en Tchécoslovaquie, dès sa fondation en 1934, et leurs amis parisiens furent, en dépit des accidents de l’histoire, parmi les plus importantes et les plus riches de toute l’histoire du surréalisme. Et pourtant, on aurait beau scruter avec la plus grande attention la plupart des ouvrages écrits sur le sujet, on n’y trouverait quasiment pas trace de ce qu’il advint de ces relations, après la fin des années 60 et la succession d’épisodes trépidants ou terribles qui marquèrent alors l’existence des surréalistes. Durant quelques années, de 1966 à 1969, l’histoire du mouvement prit comme un malin plaisir à s’emballer et plusieurs faits des plus importants vinrent marquer profondément la vie respective des deux groupes. Ce fut d’abord, le 28 septembre 1966, la mort d’André Breton. Depuis 1924, le poète avait, sans férir, assuré la cohésion du groupe surréaliste parisien et permis la continuité de l’activité collective. Son importance, pour le groupe français et pour le mouvement surréaliste dans son entier, etait telle que de nombreux observateurs extérieurs ne manquèrent pas de réduire tout le surréalisme à la seule personne de Breton. C’est ainsi qu’à sa mort, beaucoup d’entre eux se précipitèrent pour enfin dresser l’acte de décès d’un mouvement qui depuis trop longtemps les encombraient. C’était bien sûr oublier que le surréalisme français était aussi un groupe, fort de presque quarante membres, riche de ses expériences récentes et notamment des réflexions nées lors de la préparation de l’exposition collective de 1965, L’Ecart absolu. C’était surtout oublier que le surréalisme, dès son apparition publique en 1924, s’était voulu un mouvement international et que de nombreux groupes, avec leur propre légitimité, leur propre spécificité, parfois en décalage ou en opposition des positions défendues par Breton, s’étaient à leur tour créés et pouvaient, tout aussi bien que le groupe français, prétendre à incarner le surréalisme. Ainsi, au moment même où journalistes et penseurs bien intentionnés s’évertuaient à enterrer le surréalisme avec André Breton, à Prague un petit groupe, fédéré et regroupé autour du poète et théoricien Vratislav Effenberger, profitant de la relative libéralisation ambiante, décidait de ressurgir de la clandestinité où il avait été forcé, depuis la mort de Karel Teige en 1951. Et c’est tout naturellement que ses membres reprirent un contact depuis trop longtemps interrompu avec leurs amis du groupe parisien. L’année 1967, fut donc celle de la continuation et du renforcement. A Paris, après la stupeur et la nécessaire remise en cause qu’imposait la mort de Breton, le groupe décida de lancer une nouvelle revue qui devait « claquer au dehors portes et fenêtres ». Ce fut l’Archibras qui eut sept numéros d’avril 1967 à mars 1969 et qui eut l’insigne honneur, lors des évènements de mai 1968, de se voir poursuivie en justice pour « offense au chef de l’Etat, apologie du crime et diffamation envers la police. ». A Prague, des contacts étaient établis avec quelques surréalistes de Bratislava et c’est un groupe tchécoslovaque « réunifié » qui décidait d’organiser une importante exposition internationale Le principe de plaisir qui se tint à Brno, Prague et Bratislava de février à mai 1968, et qui accueillit les surréalistes français. Mais plus qu’une simple réapparition publique du mouvement surréaliste en Tchécoslovaquie, cette manifestation, la première depuis l’exposition « La Troisième arche » qui s’était tenue à Prague quelque vingt ans plus tôt, fut l’occasion pour les surréalistes français, tchèques et slovaques de se rencontrer, de nouer des amitiés qui pour certaines ne devaient plus se défaire et pour poser en commun des bases de réflexions théoriques et d’actions. L’explosion de mai 1968 à Paris, les derniers jours du printemps de Prague, furent l’occasion de mettre en pratique et de mesurer la pertinence de ces propositions. Il semblait alors que le surréalisme avait repris un nouveau souffle autour d’un axe sensible fort, Bratislava, Prague, Paris. Mais c’était, une fois encore, compter sans les aléas de l’histoire. A Prague, en août 1968, les troupes du Pacte de Varsovie vinrent brutalement mettre fin à l’expérience d’un socialisme à visage humain. Les surréalistes tchèques et slovaques retournèrent alors, et pour plus de trente ans, dans la clandestinité. A Paris, l’année 1969 fut celle de la plus grave crise jamais traversée par le groupe surréaliste. Les divergences, les luttes internes, apparues après la mort de Breton et pour certaines exacerbées par l’implication des uns et des autres dans les événements de mai 68, entraînèrent le départ d’une partie du groupe et la déclaration publique, par celle-ci, de la « fin du surréalisme historique ». Même si cette déclaration ne fut le fait que d’une partie du collectif, même si elle fut aussitôt fermement condamnée par ceux qui restaient conscients de ce qu’il n’appartenait à personne de pouvoir déclarer clos un mouvement qui dépassait les simples destins individuels, elle fut bien entendue reprise et amplifiées et devint dès lors parole d’évangile. Peu importe que des surréalistes, et non des moindres, aient continué l’aventure collective à Paris, peu importe que le groupe des surréalistes en Tchécoslovaquie, forcé à la clandestinité ait maintenu ses activités et ses recherches et ait alors entrepris quelques-unes des expérimentations les plus importantes du surréalisme de l’après-guerre. Pour les historiens de l’art et des idées, le surréalisme avait enfin une date de décès, concédée par d’anciens surréalistes eux-mêmes, et plus rien ne devait être dit de cette histoire clandestine ou occultée dont nous témoignons pourtant, aujourd’hui, qu’elle marqua de nombreux esprits.

C’est une partie de cette histoire, des rencontres, des échanges qui la ponctuèrent, des projets et des perspectives qui s’y dessinèrent, que nous souhaitons ce soir vous faire découvrir et partager. Mais avant que de laisser la parole à Marie Dominique Massoni, membre du groupe de Paris du mouvement surréaliste, et à Bruno Solarik, membre du Groupe surréaliste tchèque et slovaque, qui vont aborder plus en détails les éléments et les événements qui marquèrent l’existence des deux groupes, au cours de ces dernières décennies, et vous présenter certaines de leurs préoccupations actuelles, j’aimerais, pour ma part, revenir sur quelques questions essentielles

Comme vous avez pu le comprendre, du début de mon intervention, des groupes constitués alimentent et renouvellent l’aventure collective à Paris, Prague, et Bratislava, mais aussi à Londres, Leeds, Chicago, Stockholm, Ioanina ou Madrid, pour ne prendre que les principaux collectifs. Des individus continuent à se rencontrer et perpétuent, sous des formes différentes et renouvelées, le projet surréaliste. Pour tous ceux qui vivent cette aventure -pour certains d’entre eux depuis presque cinquante ans- c’est là chose évidente mais pour beaucoup d’entre vous qui découvrez aujourd’hui l’existence de ces différents groupes, cela peut paraître, quelque peu incongru, dépassé, anachronique. En effet, pourquoi donc continuer à se vouloir surréaliste aujourd’hui ? Quelle légitimité à ceci ? Comment le surréalisme peut-il encore intervenir dans une contexte fort différent de celui qui était le sien à sa naissance ? De quel espoir, de quelle perspective peut-il être encore porteur ?

Ces questions essentielles, nous ne cherchons certainement pas à les éluder puisque c’est là que se trouve le sens profond de notre activité, c’est à dire de notre vie, et que des réponses que nous pouvons ou non leur apporter dépend la pertinence et l’efficacité de notre action. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Tout au long de son histoire, le surréalisme dut se poser de telles questions et tenta d’y apporter les réponses les plus sincères comme les plus critiques. Il est même évident que plus le surréalisme avançait en âge, plus il était passible de se singer lui-même, au risque de devenir sa simple caricature, que plus il était accepté et récupéré par une société, qui n’en comprenait ni la rigueur, ni la singularité, plus il lui fallait être clair et ferme dans ses choix. C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1969, en plein cœur de la crise la plus grave de l’histoire du groupe parisien, un de ses membres, répondant à une enquête interne, écrivait : « Dès la fin 1966, à la mort d’André Breton, il était nécessaire de nous préciser, nous-mêmes, les raisons que nous avions de maintenir notre association (…)Non certes, en nous bornant à réaffirmer d’une manière formelle les grands principes illustrés par l’œuvre et la vie de nos prédécesseurs mais plutôt en prouvant que la direction générale de nos activités particulières avaient quelque raison de se référer à eux. »

Une telle exigence est plus que jamais la nôtre. Si nous avons choisi d’assumer et de perpétuer, le projet surréaliste et de nous réclamer de quelques-uns de ceux qui avant nous le firent vivre, ce n’est certes pas pour nous ranger « à l’ombre » de ces quelques prédécesseurs qui viendraient, en vertu de leur parrainage, nous conférer une quelconque reconnaissance. Pareil calcul se révèlerait d’ailleurs assez peu payant, culturellement parlant, étant donné le peu de crédit qui est fait aujourd’hui au surréalisme, dont on sait depuis fort longtemps, n’est-ce pas, qu’il est un anachronisme. Mais sans doute est-ce parce que la reconnaissance culturelle n’est décidément pas notre fait et que nous ne sommes obstinément pas de « ce temps là ».

Nulle caution recherchée donc, si ce n’est une caution morale. Et si recours est parfois fait à quelques « figures tutélaires », (et je pense ici plus précisément à Benjamin Péret qui reste pour beaucoup d’entre-nous une des figures majeures de l’aventure surréaliste) c’est bien dans le but de nous fixer à nous-même une « ligne de fuite », de nous poser sous leur regard, de nous confronter aussi à leur voix, afin de pouvoir sans cesse nous dépasser, afin surtout de ne pas démériter de leur révolte, mais certainement pas pour nous conformer à ce que purent être leur vie ou leur œuvre. Nulle expression de nostalgie non plus. Les déclarations ou les œuvres passées que nous choisissons de reprendre à notre compte ne le sont qu’en raison de leur valeur présente et efficiente, qu’en vertu de ce qu’elles dévoilent et révèlent dans l’actualité la plus pressente, que parce qu’elles ne sont pas encore « passés de mode » et parce que la vaine ronde des avant-gardes, des modernismes et des postmodernismes, n’a pas encore réussi à en épuiser le sens profond. Pour nous qui avons d’abord perçu en elles un levier capable de nous aider dans notre travail de beau saccage sensible, le recours à ces voix est le recours à un arsenal. Ce que nous cherchons avant tout dans le propre passé du mouvement n’est ni l’oubli, ni la distraction, mais la rage et les armes. Et s’il advient que ces armes se révèlent trop mal affûtées, un peu trop rouillées, ou désormais inefficaces, elles sont rejetées sans le moindre regret. Car « une œuvre d’art, pas plus que toute autre production de l’esprit, ne doit être considérée en soi, c’est à dire pour ses mérites intrinsèques (et selon des critères toujours contestables), ni même en fonction de son adéquation aux circonstances historiques qui l’ont vu naître, mais bien en fonction de ce qu’elle garde ou ne garde pas pour nous. » comme le précisait déjà Breton dans une conférence qu’il donnait en Haïti.

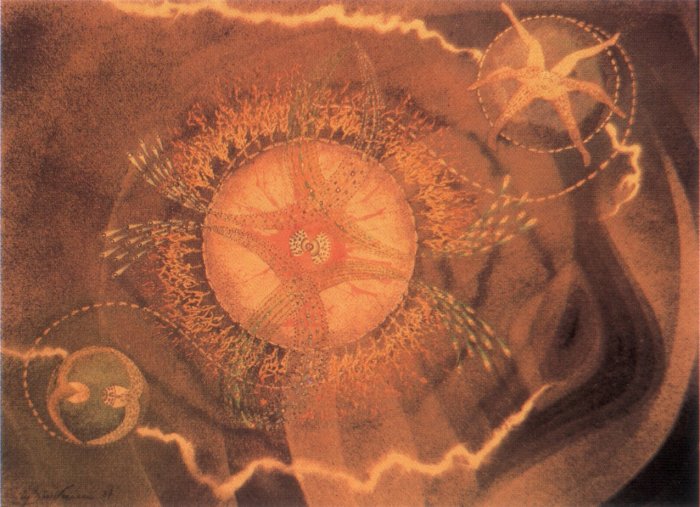

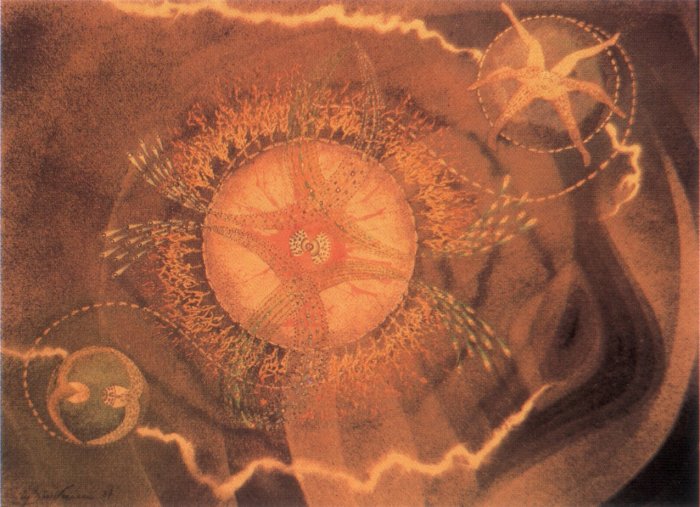

- Michel Zimbacca

Si, quatre-vingts ans après l’apparition publique du mouvement, des individus se reconnaissent dans la morale, dans les exigences et dans le projet surréaliste, c’est bien qu’en dépit d’une agitation superficielle, d’une accélération visible de certains évènements, que malgré les multiples « bouleversements » dont l’actualité -tant sociale qu’artistique- semble si friande, les choses n’ont au fond guère changé et qu’il s’agit encore pour nous de procéder à une « refonte radicale de l’entendement humain » et de rêver les contours d’une autre civilisation possible. C’est parce que la libération de l’individu, dans son corps, comme dans son esprit, est non seulement loin d’être acquise mais doit, chaque jour, faire face à des attaques répétées, où les nouvelles armes de la société : celles de l’information et de la désinformation, de la maîtrise du temps et de l’espace, de la manipulation et de l’appauvrissement du langage, de l’inclusion et de l’exclusion sociale, de la terreur et de l’exploitation de cette terreur, du miroir narcissique de la consommation, créent de nouvelles souffrances et de nouvelles révoltes, que nous devons, à notre tour, inventer de nouvelles réponses offensives. Et si nous persistons, le plus naturellement du monde, à alimenter de nos jeux, de nos recherches et de la mise en commun de nos expériences, l’activité de nos collectifs, c’est parce que ceux-ci continuent d’avoir leur spécificité et leur pertinence dans un monde où cynisme, paresse intellectuelle, conformisme, soumission ou capitulation des esprits, paraissent bien trop souvent devoir être l’unique réponse à une vie communément sordide.

C’est ce sentiment de révolte qui anime aujourd’hui, comme hier, l’ensemble de nos activités et on chercherait, en vain, une meilleure définition au surréalisme que celle avancée dans une déclaration collective de janvier 1925 : « Le surréalisme n’est pas une forme poétique. Il est un cri de l’esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer ses entraves, et au besoin par des marteaux matériaux. ». Le surréalisme est un acte de révolte mais d’une révolte absolue et ontologique qui ne se contente pas de contester un état de fait, aussi intolérable soit-il, mais fore au plus profond de l’être pour en contester jusqu’aux limites et qui se donne pour tâche de défaire et de transformer ce qu’on se plait à nous présenter comme l’inévitable condition humaine.

C’est bien sûr là une tâche, que le sens commun nous présente comme impossible. Mais quelle autre tâche pourrait en valoir la peine ?