J’ai sauté de moi jusqu’à l’aube.

J’ai laissé mon corps près de la clarté

Et j’ai chanté la tristesse de ce qui naît

A. P.

Avertissement.

Ses mots sont encore trop collés à ma peau,

j’ai les cheveux remplis d’elle.

Elle nous a toujours hantés. En 1993, c’est Allan Graubard qui prend la parole : For Alejandra(1) , recueil intimiste qui se lit comme un tête-à-tête entre l’auteur et la poète, un rendez-vous auquel nous sommes à peine admis, presque en voyeurs. Il s’agit de quelques touches, quelques dérives qui visent à retracer Alejandra. Allan Graubard met en scène divers moments d’une vie trop brève, dans des espaces où elle lui appartient tout entière. Tentative revisitée par le biais du théâtre en 2002(2) . Une envie d’annuler toute distance entre langage et geste, qui semble se rapprocher plus de la démarche de Pizarnik ; la volonté de créer un champ magnétique entre les deux. Allan nous dit « Alejandra est maintenant trois personnes, [elle] est la femme que nous imaginons. (…) De la métaphore poétique à une théâtralité physique résonante : voilà le parcours que nous avons choisi. »

À travers le collage, on laisse à trois actrices l’espace théâtral pour se débattre : trois personnages qui luttent et revendiquent l’identité de celle que l’auteur, devenu par la suite aussi metteur en scène, devine comme une Alejandra sombrant dans le suicide « au sommet de ses pouvoirs ».

Mais qui est cette femme, qui est celle qui, au-delà d’un suicide trop facilement conçu comme perte d’intérêt pour la vie, hante encore nos esprits ?

- Kathy Fox

« What is it that you touch on the other side of your face now that your hands have withered into words (3) ? »

Jeu de miroirs : Alejandra lectrice des surréalistes

Traductrice de Breton, Éluard et Soupault, de Césaire, amie de Mandiargues, lectrice passionnée de Lautréamont, de Sade, et surtout d’Henri Michaux, l’homme jasmin d’Unica Zürn qui la hantait, elle-aussi. Dans Aquí, Alejandra, Cortázar énumère quelques-unes de ces femmes, surréalistes ou non, qui d’une manière ou d’une autre ont accompagné les années de Pizarnik à Paris, ces « intercesoras » : Janis Joplin, Karen Blixen, Leonora Carrington, Unica Zürn, Clarice Lispector, Olga Orozco, Valentine Penrose.

Le verbe incarné(4) : Antonin Artaud et Alejandra Pizarnik…

Alejandra Pizarnik parle de ces poètes qui ont lutté pour annuler la distance entre poésie et vie, question qui la consumait elle-même ; elle retrace ces holocaustes célèbres que la poésie a demandé comme hommage : le silence de Rimbaud, la souffrance de Baudelaire, le suicide de Nerval, la mystérieuse et fugace présence de Lautréamont , la vie et l’œuvre d’Antonin Artaud.

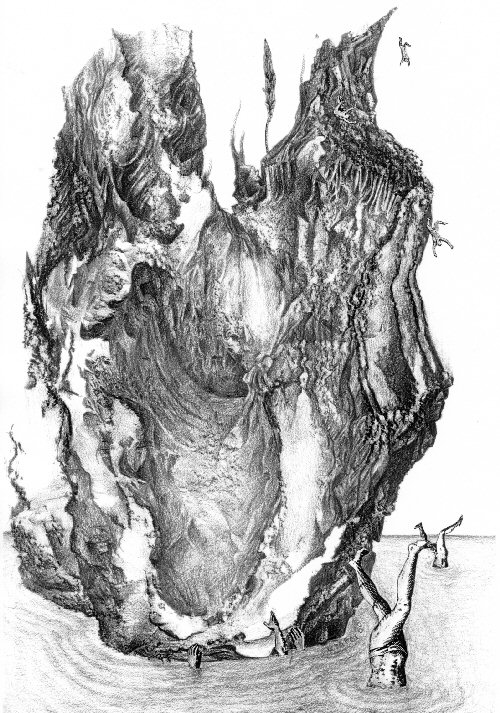

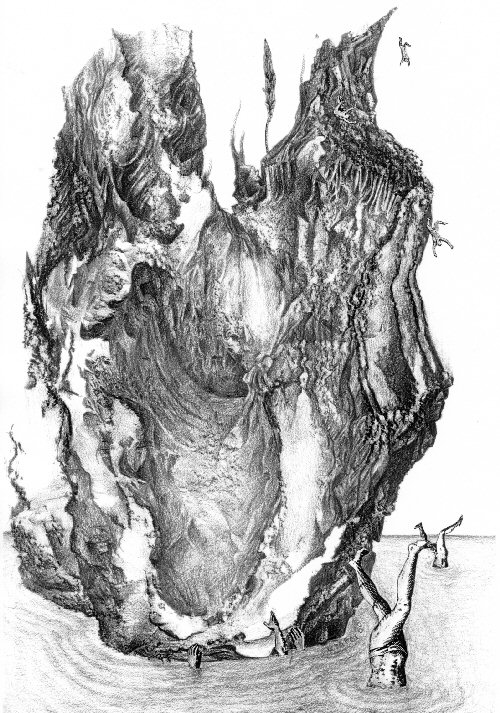

Dans l’article qui deviendra la préface aux Écrits d’Artaud, traduits en grande partie par elle-même, Alejandra évoque le « besoin d’incarnation » d’Artaud, ce besoin qui ronge le poète, de libérer tout ce qui reste prisonnier dans le langage afin de le rendre vivant. Sa blessure profonde : l’immobilité intérieure qui le paralyse et le confronte au silence - ou au discours inexprimable de sa pensée. Ce besoin d’incarnation se cristallise ensuite, pour donner ces miracles phonétiques qui se renouvellent sans cesse.

C’est comme si Artaud parlait en glossolalies, et qu’Alejandra lui ait répondu, à quelques années de distance, en rendant son cri audible pour le monde. Elle n’a pas seulement « traduit » Artaud en espagnol, mais en se laissant hanter par lui, elle lui fait « passer la rivière ». Pour Pizarnik, en Artaud le verbe s’est fait chair, vie, aussi dévorante soit-elle. Et aussi, et surtout (…), le corps s’est fait verbe.

- Isis au chant d’étoiles

- Dominique Paul

L’apprentissage du silence

Dans L’homme au loup bleu(5) le personnage A. retrace le parcours fantastique d’Alice, avec toutefois des accents fortement personnalisés, propres à la poète argentine. Le récit suit presque mot par mot les premiers chapitres du roman de Carroll : A. s’ennuie, et devant elle un petit homme avec un masque bleu passe en courant, il sort de sa poche un pistolet, et après l’avoir consulté comme une montre, (…) accélère le pas. Intriguée par ce geste, A. décide de le suivre. Mais nous, ce sont les propos tenus par le petit homme qui nous dérangent : les années passent, je serai en retard.

Alejandra Pizarnik joue avec les symboles majeurs de Carroll, les travestit, les façonne, de manière à s’incruster dans la peau du personnage d’Alice. Mais il s’agit d’une Alice tragique, à la chute sans fin de mort en mort, qui réfléchit à la solitude, tandis qu’elle tombe interminablement et que son temps s’allonge, comme elle s’allongera, telle un poème dédié à l’océan.

L’enfance mutilée est évoquée par l’image de la poupée, double cruel, omniprésent, de la petite fille(6) . La poupée ne sent pas, et même si elle parle avec des fautes d’orthographe, elle est puissante, elle perce à jour les sentiments et les traumatismes de ses interlocuteurs, même ceux du lecteur. La poupée ouvrit les yeux : tout passe par son regard vide. À l’image de la poupée effrayante répondent les odeurs et les images des fleurs séchées, écrasées, putrides. Secrets trop tôt découverts, enfance volée, les fleurs qui pourrissent inondent de leur odeur des ambiances déjà maladives - et très féminines(7) .

Et justement la présence des femmes devient angoissante, tragique-décevante : à l’opposé de la petite fille curieuse - peut-être abusée -, nous avons l’image de la femme, vieillie, aigrie, folle et dangereuse : sous les traits de la mort, de la reine folle, ou de la comtesse sanglante(8) .

Ce portrait grinçant d’une féminité vieillissante, cruelle s’inscrit parfaitement dans l’humour d’une poète qui, elle, est toujours restée jeune.

Cette cruauté est surtout tangible dans les portraits de femmes vieillissantes, de femmes face à leur amour inutile : dans la scène théâtrale, cette cruauté devient espace, mouvement et immobilité des acteurs. (Alejandra Pizarnik n’a pas écrit de théâtre, elle a juste laissé une esquisse Los perturbados entre lilas(9) , l’un des morceaux les plus impressionnants de son art impossible.)

Celle qui ne l’accompagnait pas

La tentation du silence s’exprime partout dans l’œuvre de Pizarnik. C’est même parfois, un chœur à bouche fermée, tellement le langage semble accessoire et faible pour ce qu’elle veut exprimer.

Chaque nouvelle, chaque poème est une agonie, elle griffe le langage et, en le brisant, elle se rend compte que tout est vide, les mots ne reflètent rien de plus que leur propre absence. Elle arrive à une impasse où elle ne peut plus rien dire, elle peut juste s’offrir :

Tout en moi se dit avec son ombre et chaque moi et chaque objet avec son double.

Le langage reste toujours étranger au monde intérieur, ou encore l’âme du poète est incapable de s’exprimer dans l’arbitraire des signes. Il ne reste donc plus que le silence :

En moi le langage est toujours prétexte pour le silence.

Les paroles de Pizarnik, celle des reines folles de chagrin, semblent s’étendre dans un temps cyclique ou immobile. Chaque mot donne l’impression de se dissoudre aussitôt qu’il est dit, mais après sa désintégration il est encore plus fort, et la rattrape presque malgré elle.

Dans le grandiose poème en prose Une trahison mystique(10) , il s’agit d’un dialogue avec le silence à travers la mort, à travers la chute libératrice où Alejandra peut rencontrer à la fois son silence et sa mort.

Mi orientación mas profunda : la orilla del silencio

Décalage entre le langage et le monde, passage obligé par la mort pour affranchir le poème de la pure littéralité, la vie est toujours ailleurs, elle est là où l’écrit ne peut pas la saisir ; s’il s’agit par exemple de parler d’amour, elle affirme son incapacité à l’écrire. La solution : aimer.

En 1960 à Paris, elle affirme Ma vie manque, je manque à ma vie(11) Elle est toujours en exil, dans le monde, dans sa vie. Ayant vu, bu comme seule peut et sait une assoiffée comme toi, elle se retrouve dans un espace immobile, étouffant et silencieux. La seule possibilité pour se placer entre la douleur et son expression, tout en faisant « valoir le langage » comme le dit Wittgenstein, est pour Pizarnik la chute sans fin.

C’est ici, dans sa mort, qu’elle nous appartient, et s’appartient à elle-même. Elle justifie l’œuvre, l’éclaire a posteriori. Il s’agit, comme elle le dit en avril 1961, d’une vie perdue pour la littérature à cause de la littérature. C’est que chez elle les mots n’ont jamais fait l’amour, mais l’absence. C’est que pour elle il s’agissait, plus que de changer la vie, de la vivre.