Dans le monde de l’homme blanc, le langage et la conception qu’il en a forgée, le langage donc, a suivi un processus impliquant de nombreuses variations. L’homme blanc considère les mots et la littérature comme des choses allant de soi, et c’est bien normal de sa part puisque, dans son univers, rien n’est plus banal. De tous côtés, les mots l’environnent, des millions de mots en une succession infinie de brochures imprimées, de lettres, de livres, de notes, de bulletins, de commentaires et de conversations. À force de diluer le verbe, il l’a multiplié, et les mots ont commencé à l’encercler de toutes parts. Il en est tellement repu que le voici devenu comme insensible ; sa considération pour le langage - et donc pour le verbe lui-même - en tant qu’instrument créatif s’est tant amenuisée que le voici presque parvenu au point de non-retour. Peut-être même périra-t-il par le verbe. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi, ni avec lui, ni avec vous. Considérez un seul instant l’exemple de cette vieille femme kiowa, ma grand-mère, dont l’usage de la langue se trouvait réduit à l’oralité. Eh bien, soyez certain que l’attention qu’elle prêtait aux mots s’apparentait à des remèdes ; ils étaient magiques et invisibles, ils surgissaient du néant et se transformaient en sonorités, en significations. Ils étaient inestimables : on ne pouvait ni les acheter ni les vendre. Et croyez bien qu’elle a toujours pris garde de n’en pas gaspiller un seul.

N. Scott Momaday, La Maison de l’aube

ette parcimonie dans l’utilisation des mots caractérise parfaitement les rapports à la communication que pouvaient établir les peuples autochtones du continent américain avant leur accession à l’écriture. Que cette acquisition soit une des conséquences de la destruction de leurs civilisations, nous ne pouvons que le reconnaître, mais il nous incombe d’en mesurer les effets. L’écriture du langage pratiquée par les Européens, sa duplication par un certain nombre de moyens, a-t-elle précipité le rythme d’une évolution de ces peuples réputés abusivement sans écriture vers une « européanisation » irréversible ? Ou ne serait-ce pas l’écriture elle-même qui, conquise à son tour, deviendrait le nouveau médium d’une vision du monde spécifique, ancestrale, et de l’appréhension poétique si particulière de la sensibilité amérindienne ?

L’écriture alphabétique venue d’Europe est un moyen de transmettre la pensée. L’histoire du monde en offre d’autres. Dans les premières civilisations du continent américain, il se trouve un ensemble fort varié de moyens de communication des mots et des idées, et singulièrement dans les civilisations d’Amérique du Nord. C’est là et dans les anciennes cultures de Méso-Amérique que l’art, dans son ensemble, est d’abord signifiant. N’oublions pas que le mot art n’existe pas dans la plupart des langues amérindiennes.

Nous ne pouvons ici que visiter hâtivement le catalogue des signes et de leurs supports dans ces sociétés. Chez les Indiens des plaines, le corps, le vêtement, les objets, les outils, les armes, les habitations portaient le signifiant peint, sculpté, gravé, tatoué, perlé. Rien, pas même les peintures corporelles, n’avait pour finalité l’esthétique ; même si, comme dans nombre de créations humaines, la beauté s’invitait elle-même. On portait sur le visage, dans sa chevelure, sur son corps ou son costume, la mémoire de ses exploits de guerre ou de chasse, le combat ou les déplacements : signes de piste faits de touffes d’herbe tressées ou nouées, d’assemblages de pierres, de branches liées ou brisées selon un code connu de tous. Pour communiquer au loin, on utilisait les signaux de fumée. Les exploits, les accidents, les faits importants d’un cycle étaient consignés sur les peaux de bison ou d’antilope, à l’aide de dessins d’une figuration claire et précise. On pouvait faire connaître, sans avoir recours aux mots, un état, une affliction ou quelque désir ou sentiment, en portant sa couverture selon un code précis. Une écriture pictographique était employée pour consigner sur des supports variés comme les peaux de bison, de daim ou d’élan, les faits importants d’une période de la vie d’une famille, d’un clan ou d’une tribu.

Signifiants également sont les « tihus » ou poupées Kachina données aux enfants afin qu’ils apprennent les noms et qualifications des personnages du monde spirituel chez les Hopi, Zuni, et Pueblos du sud-ouest. Quant à la magnifique statuaire de Colombie britannique, elle dit le blason de la lignée familiale et les insignes du clan. Les peintures de sable des Navahos sont partie prenante des rites de guérison. Et on n’aurait garde d’oublier la langue des signes, pratiquée principalement par les peuples nomades ou semi-nomades, qui permettait, véritable espéranto avant la lettre, la conversation entre des nations de langue différente. On comptait près de six cents langues en Amérique du Nord.

Et l’Indien prit la plume. En ouvrant l’école de Carlisle, en Pennsylvanie, dans le but de « tuer l’Indien pour sauver l’homme », Henry Pratt, officier d’active durant les « guerres indiennes », ne savait pas quelles « vannes » il ouvrait, quelles « veines » il allait mettre à jour, en enlevant à leurs familles les filles et les garçons apaches, sioux, kiowas et autres, pour leur apprendre à lire, ce que, d’ailleurs, ils savaient déjà. Certes, ils ne comprenaient pas les mots de l’homme blanc, collés sur du papier comme des familles de mouches mortes. Ce que savaient lire les enfants indiens, c’était les nuages et le vent, les feuilles et la mousse des arbres, les vols des oiseaux au printemps ou à l’arrivée de l’hiver ; les herbes, la terre où s’inscrivaient les traces du coyote et de l’ours.

Ils apprirent ainsi à lire et à écrire. C’était aux yeux des blancs, une entreprise d’intégration aux modes de vie importés d’Europe, une grande avancée dans le processus d’acculturation. Mais on va pouvoir constater que, au fil du temps, si les Amérindiens ont su s’adapter en partie aux modes de vie des conquérants, ils ont su, dans le même temps, préserver leur sensibilité et leur perception du monde et des choses. Et ce, en faisant leurs les moyens d’expression des Européens d’origine, de la littérature aux arts plastiques et jusqu’au cinéma, puisque l’on a pu voir, depuis quelques années, après des acteurs indiens, dignes descendants de l’ancêtre Jay Silver Heels (Harld J. Smith), personnage emblématique du cinéma d’aventure, des cinéastes indiens, le plus connu étant Sherman Alexie qui, avant de réaliser Phoenix Arizona, d’après son roman éponyme, était l’auteur de plusieurs ouvrages.

En Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et au Québec, on peut évaluer par un chiffre approchant la centaine, le nombre d’écrivains, tous genres confondus : romans, mémoires, témoignages, histoire, ethnographie, d’origine amérindienne. Parmi eux, on compte plus d’une dizaine de femmes. Près d’un tiers se consacrent au roman. Plus d’une trentaine d’ouvrages d’auteurs anglophones ont été traduits en français.

N. Scott Momaday est un des écrivains les plus représentatifs de ce « parti de guerre », tous disposés à marquer le plus possible de « coups » dans le camp de la littérature universelle. Non pas qu’il y ait une forteresse à prendre, l’analogie guerrière ne se souhaitant ici que dans l’investissement d’un moyen d’expression jusqu’alors réservé à la civilisation conquérante. Si l’on admet la fin des années soixante-dix comme le moment effectif des débuts d’une littérature autochtone, on compte déjà de grands noms aux côtés de N. Scott Momaday.

En France, la parution de Comme des Ombres sur la terre, en 1994, a éveillé les lecteurs à la littérature amérindienne. James Welsh y évoque la destruction des sociétés des plaines par la pénétration des blancs et leur prise de possession des terres. La vie de ces peuples est évoquée dans la lenteur des saisons qui passent, la lenteur apparente de la vie qui s’écoule, la lenteur du poète. D’ailleurs il est une constante dans le roman indien, c’est la présence permanente de la poésie. Poésie du regard, poésie de la sensation. Un regard subtil et aigu qui subvertit constamment le réel et infléchit le récit vers tous les domaines de la conscience et sensation constante des passages secrets qui relient les diverses strates de l’être et ses rapports aux lieux et au temps : « Je riais, nous confie Sherman Alexie dans Phoenix Arizona parce qu’une partie de moi-même était heureuse et que l’autre ne voyait pas autre chose à faire. »

Le Rabbit Boss de Thomas Sanchez, un des tout premiers écrits amérindiens traduits en français, est un modèle de ces fresques qui nous entraînent dans une succession de générations au moment où les terres ancestrales sont investies par la horde des conquérants dont une grande part d’aventuriers et de déclassés, comme a pu en fabriquer la société pré-industrielle européenne. Thomas Sanchez nous donne des moments de très forte intensité émotionnelle comme le récit de l’apparition de la « première saison » d’une jeune fille, où la notion de signe ascendant est portée à une rare intensité.

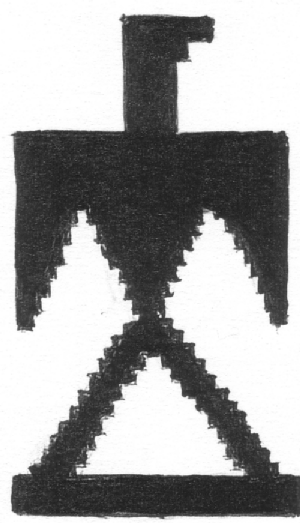

Sherman Alexie nous entraîne dans la folle équipée d’un groupe de rock formé de jeunes gens qui ont retrouvé la guitare de Robert Johnson perdue par son fantôme dans leur réserve. Dans le même roman, Indian Blues, est chanté ce blues : « On m’a arraché les nattes au nom de Jésus - Pour que j’aie l’air d’un blanc. - On m’a arraché la langue au nom de Jésus - Pour que je ne dise pas ce qui est juste - On m’a arraché le cœur au nom de Jésus - Pour que je n’éprouve pas de sentiment - On m’a arraché les yeux au nom de Jésus - Pour que je ne voie pas ce qui est réel. » Mais l’humour indien sait aussi être revendicatif sur un mode plus subtil. On raconte qu’un jour, un ancien du peuple Haïda, du sud-ouest de l’Alaska, conversait avec un professeur. Celui-ci lui demandait s’il était d’accord avec la théorie de Darwin. Le vieil Indien, surpris par la question, répondit qu’il ne connaissait pas cette théorie. Le professeur explique alors la théorie de l’évolution et comment l’homme descendant du singe avait pu évoluer. Remarquant un sourire sur son visage, le professeur lui demanda ce qu’il en pensait. Après un moment de silence, le vieil homme lui répondit : « Très bien pour lui s’il descend d’un singe, mais moi je descends d’un corbeau. »

Cette anecdote, par son humour discret et peut-être pas aussi naïf qu’il y paraît, illustre très bien l’abîme qui sépare l’esprit froid et rationnel propre à l’Européen de l’authentique perception poétique du premier Américain comme de sa vision magique du monde. Cet humour et ce regard posés sur les faits et les choses sont l’essence spécifique de la littérature amérindienne. On retrouve dans l’œuvre d’un Adrian C. Louis, mais sur un registre plus noir, ce ton réaliste, établi à partir des conditions de vie dans les réserves, cet humour grinçant qu’engendre le déphasage des vétérans de la guerre du Vietnam qui tentent de masquer leur désarroi par l’usage de l’alcool et des drogues ou qui caressent des projets fous comme faire sauter les effigies géantes des présidents américains sculptés dans le granit des monts Rushmore : « Mettre de la dynamite dans le nez de Washington » ; c’est le projet de Mogie, le héros de Les Guerriers d’Iktomi et « faire éternuer l’Amérique comme cela ne lui est jamais arrivé ». Mais, derrière ces beuveries, ces dérives, ces révoltes délirantes, c’est toute la spoliation d’un peuple qui est présentée comme une coupe de ciguë à un tyran éberlué. Adrian C. Louis sait, lui aussi, dire le désarroi en même temps que la révolte. Le héros d’une des nouvelles de Indiens de tous poils et autres créatures dit tout son désespoir dans un paragraphe en spirale :

« Il y a peut-être plus d’un homme que je suis venu tuer ici en prenant l’autocar. Peut-être que je projetais de le descendre, et moi avec, seulement je ne suis plus certain de le faire à présent. D’un côté il est encore tôt. Je me gratte la tête tandis que le soleil matinal danse sur les enfants neigemmitouflés qui vont à l’école. Par moments je suis un lâche, et la vie c’est dix livres de merde dans un sac de cinq. Mais parfois je suis un tueur lucide et froid. Mariana, pourquoi ils t’ont tuée ? »

Les thèmes autour desquels s’articule la pensée écrite des Amérindiens aujourd’hui, s’ils ramènent très souvent au quotidien, aux conditions de vie dans les réserves, abordent parfois la mémoire d’un passé teinté de nostalgie comme L’Hiver du feu sacré de Joseph Marshal III, annonçant dans cette évocation des temps anciens le changement qu’apporte l’arme à feu dans les sociétés des plaines. Leslie Marmon Silko chante sur un ton grave la misère morale et physique et la menace que contiennent les essais nucléaires et leur oppose la spiritualité qui est donnée comme l’osmose entre la poésie et la vie. Thomas King, dans Medecine River fait la chronique, par petites touches, d’une communauté amérindienne vivant non pas dans une réserve mais « comme » les blancs, avec ce décalage qui finit par induire une manière de vivre absolument différente de celle qui leur est implicitement imposée par leur entourage. L’Ombre du loup de Harry James Plumlee évoque la charnière fatale qui va faire basculer vers la défaite les derniers partis de la guerre apaches décidés à la résistance mais trahis par leurs frères. À l’époque contemporaine, A.-A. Carr se plaît avec Le Tueur d’ennemis à mêler, dans une lutte symbolique, des chamanes et des vampires issus des traditions d’Europe centrale. On peut lui préférer les romans de Louis Owens dans lesquels on retrouve ces passages entre le réel et la sensation, le subjectif et l’objectif, le vécu et le rêvé. Dans Le Joueur des ténèbres l’enchaînement des actions des différents personnages amène une forte tension poétique. On rencontre dans ce roman le personnage principal du Chant du loup qui lui est antérieur de trois ans. « J’écris pour résister. » Une des plus belles évocations de la lutte des Apaches de Geronimo contre les Américains nous est donnée par Forest Carter avec Pleure Geronimo. Son Petit Arbre, autobiographie sarcastique d’un jeune garçon qui pourrait bien être Forest Carter lui-même, racontée sur un ton détaché, fait de ces « mémoires » une saine subversion.

Cette période d’une trentaine d’années durant laquelle est apparue une véritable littérature amérindienne n’a rien à voir avec ce qu’aurait pu être la production d’artistes issus d’une civilisation détruite ou pour le moins abâtardie, flottant dans les mêmes eaux que les littératures des conquérants et tendant à les suivre sans trop barboter, mais d’une reprise individuelle dans les fondations mêmes du langage dominant et n’hésitant pas à l’enrichir, à lui donner des couleurs, si vives et contrastées soient-elles, et à présenter à la face du monde son éternel et subversif sens poétique.

Plusieurs étapes ont précédé ces trois décennies approximativement balisées pour situer cette éclosion. Nous retiendrons, sans omettre les écritures des civilisations de la Méso-Amérique, le travail que l’on a pu situer en 1613 d’un érudit autochtone contemporain de la période des premiers contacts, l’Amérindien Huaman Poma, devenu Felipe de Ayala, qui écrivit une histoire des Incas sous le titre Nuevacronica Buen Gobierno, ouvrant ainsi la voie aux futurs historiens des civilisations des Andes. Bien plus tard… SE-QUO-YA, un Cherokee, avait inventé un alphabet de 87 caractères représentant les différents sons de la langue cherokee et fit paraître, à compter du 21 février 1828, le premier numéro de son journal Phoenix, en cherokee. Il fut honoré par l’État d’Oklahoma, qui lui dressa une statue, et on donna son nom : Séquoia, aux conifères géants qui poussent en Californie. Mais le tout premier roman de qualité écrit en l’occurrence par une Amérindienne fut Nénuphar. Son auteur, Ella Cara Deloria, était ethnologue et linguiste. Elle travailla aux côtés de Franz Boas comme sa collègue Ruth Benedict, rédigea plusieurs ouvrages de base sur les dialectes, la mythologie et le folklore sioux. Née le 31 janvier 1889, elle est morte en février 1971. Son livre, que l’on peut qualifier de roman ethnologique, nous fait suivre aux côtés de son héroïne tous les aspects d’une famille sioux, sans que la part scientifique en soit appuyée, et le récit reste à la fois léger et prenant.

Dans cette approche trop brève des modes de transmission du langage des premières civilisations du Nord et le regard porté plus précisément sur les romanciers contemporains, j’ai été amené à écarter les travaux de grande qualité qui ont été effectués dans les domaines de l’ethnologie et de l’histoire, comme les témoignages personnels qui sont aussi très riches. Je tiens cependant à rendre, pour conclure, provisoirement peut-être, ce parcours de la littérature amérindienne, un hommage à Leonard Peltier, condamné à deux peines de prison à perpétuité pour des faits dont il est avéré par des recherches précises qu’il est innocent. Sa pensée a accompagné le temps passé à la réflexion autour de ces ouvrages et au-delà.